JENNIFER CAUBET | Deux ou trois choses que je sais d’elle

In situ 20 mai 2023 - 16 septembre 2023La galerie Jousse Entreprise est heureuse de présenter la deuxième exposition personnelle de Jennifer Caubet, Deux ou trois choses que je sais d’elle, du 20 mai au 16 septembre 2023 (fermeture du 30 juillet au 1 septembre inclus).

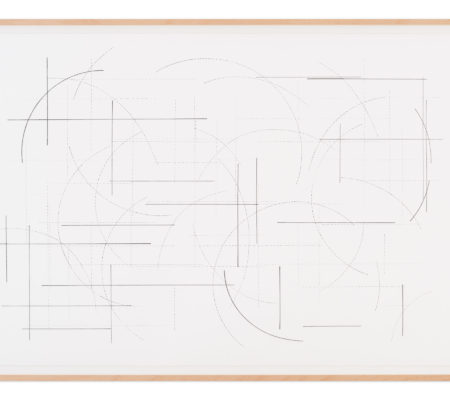

Est-ce l’activation des espaces qui construit l’architecture ? Jennifer Caubet s’est longtemps intéressée à l’architecture spéculative, dites parfois utopique, à l’exemple de celle du situationniste Constant ou de l’auto-planification de Yona Friedman. Serait-il exact d’employer le mot utopique sachant que la projection, la fiction et l’anticipation participent entièrement de notre rapport au réel ? Dans le travail de Jennifer Caubet, les utopies ont une dimension technique, et cette connaissance passionnée du langage des outils, des matériaux et des procédés lui permet d’explorer la manière dont ils incarnent des modes de pensée et d’action sur le réel.

Il y avait dans son travail une tension entre les codes esthétiques de l’art minimal, qui s’affirme dans son rapport à l’espace, et son intérêt pour ces « architectes de papier » qui projettent au-delà des conditionnements des structures figées. Mais quelque chose semble s’être déplacé.

À mon sens, l’ensemble de sa pratique est animée par un inébranlable désir d’autonomie : est-ce qu’on est capable de fabriquer nous-mêmes nos habitats, nos cabanes, nos contre-espaces ? Qu’est-ce qui justifierait que les femmes soient exclues des imaginaires techniques et dépossédées de leur capacité à agir sur le réel de manière autogérée ? Pourquoi y aurait-il toujours des assignations de genre associées à des matériaux, à des échelles et à des techniques, qui persistent à établir une partition binaire entre le dur et le mou, l’ingénierie et le tissage ?

Il y a un défi du dépassement de soi chez Jennifer, mais aussi d’un dépassement du soi, impliquant l’autre dans la relation à l’espace : se confronter à l’autoritarisme de l’architecture monumentale, habiter l’abstraction du plan qui ne tient pas compte des usages. Plutôt qu’un rapport à la puissance, à laquelle son travail a souvent été associée, il me paraît plus juste de considérer la modulabilité, la combinatoire et l’échelle humaine comme des principes clés pour interpréter sa démarche. Comment écrire nos espaces avec nos corps plutôt que de les subir ?

Le travail de Jennifer Caubet peut s’inscrire dans une généalogie historique de l’appropriation technique et de l’auto-gestion. Le plus souvent nous associons ce principe d’autonomie à une histoire masculine – celle des manuels pour la construction de cabanes et mobilier en open source, de W. Ben Hunt (« How to Build and Furnish a Log Cabin », 1939), Ken Isaacs (« How to build your own living structures », 1974) ou Enzo Mari (« Autoprogettazione ? », 1974). C’est une histoire incomplète qui a effacé la cabane de l’artiste surréaliste Dorothea Tanning dans le désert de l’Arizona (1946), la critique pré-écologique de la modernité par Sibyl Moholy-Nagy, empruntant à l’architecture des migrants (1955), ou la revue féministe Country Woman (1972) qui a guidé les auto-constructions des communautés lesbiennes rurales de l’Oregon.

Est-ce un hasard si le développement du travail de l’artiste l’a amené à intégrer progressivement des données contextuelles et environnementales ? Jennifer Caubet réside à La Maladrerie à Aubervilliers, un ensemble réalisé entre 1975 et 1989 par la formidable architecte Renée Gailhoustet, préfigurant l’urgence écologique actuelle avec ses terrasses-jardins. Les habitant·es de cette ville sont engagé·es actuellement dans la défense d’un des plus beaux exemples de jardins ouvriers en Île-de-France, menacé par la construction d’un solarium des Jeux Olympiques et d’un quartier de bureaux et d’hôtels. Devenu Jardins à défendre (JAD), iels ont subi une expulsion et la destruction des cabanes ouvrières, des abris des militant·es, de vieux arbres et des terres cultivables remplacées par des dalles de béton. Face à la violence d’un pouvoir qui persiste dans le modèle de gentrification et dans le déni de la crise climatique et écologique, quelles sont les formes de résistance citoyenne? Attentive aux formes citoyennes de contournement d’obstacles et de grilles pour se réapproprier des accès et réintroduire des parcours, Jennifer Caubet les met en parallèle avec la notion de diffraction : le comportement des ondes lorsqu’elles rencontrent un obstacle et se divisent et multiplient.

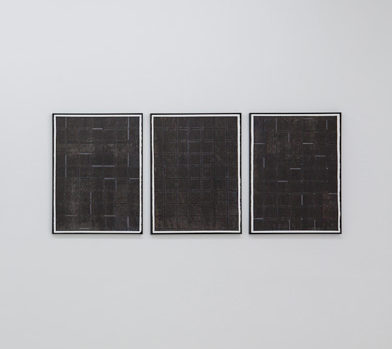

Si les grilles présentes dans l’espace public signifient une forme de violence – celle de partition de l’espace entre privé et public, ou celle qui conforte des privilèges de certains en voyant la rue comme une menace -, les citoyen·nes ont pu se les réapproprier à certains moments de l’histoire collective comme un outil de défense ou de conquête de leurs droits. Partant de ce geste de retournement, Jennifer Caubet a décidé de ne pas fabriquer une nouvelle structure mais de plutôt de réactiver cette sculpture sociale en déplaçant des grilles de l’espace public dans l’espace d’exposition. Placée dans ce lieu symbolique, la grille a un double sens, contournable et auto-portante, renvoyant à l’ambiguïté de l’objet, pouvant privatiser ou former une barricade, mais surtout rappelant le caractère construit et transformable de l’espace public. La fragilité de ces frontières privatisées est exemplairement signifiée par une grille réalisée en verre, rendant transparent ce qui se présente comme inamovible. « On ne démolira jamais la maison du maître avec les outils du maître », disait la poétesse et essayiste féministe Audre Lorde. De la même manière, les armes exposées par l’artiste n’ont pas de lame et se brisent dans sa tentative de briser. Faire c’est aussi défaire.

Qu’est-ce qui est défendu ? Qui se défend de qui ? Quand on observe les acteurices que l’artiste met en place dans l’exposition – de fanes de radis, des blettes, de la roquette, de la salade ou des fraisiers, transposés sur des pierres de lithographie – nous imaginons une révolte du vivant face à l’effondrement de la biodiversité, qui aurait trouvé des alliances et des représentants avec les humains, à l’image des actions de guérilla végétale. En écho à la réflexion de chercheuses comme Jocelyne Porcher ou Vinciane Despret, qui se sont intéressées au travail du vivant et aux stratégies de défense mises en place directement par les vies animales et végétales, Jennifer Caubet intègre et amplifie la riposte du vivant et du non-humain. Le jardin ouvrier d’Aubervilliers apparaît ainsi de façon fantomatique dans l’exposition, insufflant la puissance d’agir des habitant·es de la ville.

Renvoyant à la recherche expérimentale menée par Isabelle Frémeaux avec les ZAD ou à la réflexion de la philosophe Joëlle Zask sur l’occupation des places comme forme radicale de démocratie, l’artiste prolonge son principe de la structure habitable nomade avec le minimum d’implantation au sol possible. S’inspirant d’un refuge de montagne conçu par Charlotte Perriand en 1938, Jennifer Caubet en garde le squelette, sa potentialité, et son caractère fondamentalement démocratique. Dans ce geste est synthétisé l’engagement qui l’anime depuis toujours : c’est le corps (le sien, le nôtre) qui écrit l’espace.

« Diffractions du Vivant », Pedro Morais, mai 2023

Photo Grégory Copitet

Communiqué de presse (PDF)Vernissage : 20/05/2023 12:00 am

Artistes de l'exposition > Oeuvres de l'exposition >